亟待更新的情感與友誼

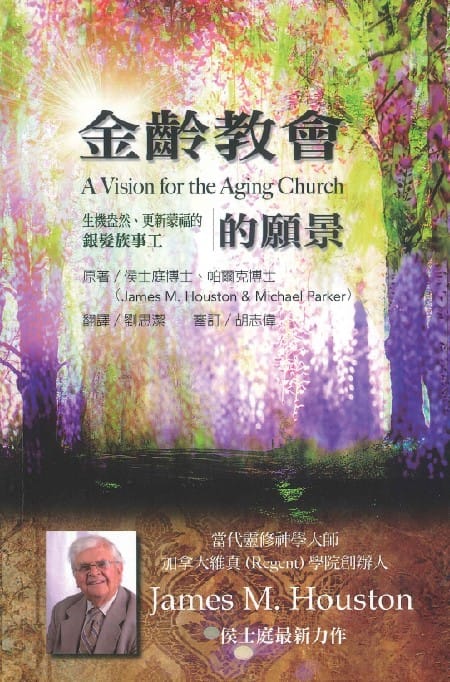

訪談溫哥華維真神學院的創校院長侯士庭博士

採訪:何任

編者注:

在《福音!文化!國度!》的創刊號上,我們非常榮幸地向大家介紹侯士庭博士的最新採訪。[1] 侯士庭博士是溫哥華維真神學院的創校院長,也是基督教靈修神學的領先人物。他是中國福音會(CMI)已故創辦人趙天恩博士的老朋友和神國服事夥伴,他們的夥伴關係始于1990年代。當時趙天恩博士特別邀請侯士庭博士來香港和臺灣開辦一系列基督教靈修神學史的講座,將靈修神學介紹給兩地的教會和神學院;後來福音會又通過出版發行侯士庭博士的書籍,例如《轉化生命的友誼》,將基督教靈修神學及靈命塑造的理念帶進了中國大陸的教會。侯士庭博士通過他的講座和著作,不僅讓很多華人基督徒首次接觸到大公教會源遠流長、博大精深的靈修傳統,更對中國的神學教育產生了巨大的影響,如今越來越多的神學院開始意識到神學教育中靈命塑造的重要性。

因著侯士庭博士與中國福音會的這份特別淵源,我們有幸在數月前採訪了他。儘管由於種種原因我們未能親自前往溫哥華拜訪他,但侯士庭博士還是非常慷慨地先通過電郵、然後通過網上視頻一一回答了我們的問題。令人驚歎的是,即便101歲的高齡,侯士庭博士依然思維敏銳,聲音宏亮,回應每個問題時,用詞精準簡潔,沒有任何拖延。事實上,他不僅是作為一個具前瞻性的歷史學家分享著教會發展方向上的真知灼見,更是作為屬靈的父親,向我們這些後輩展示出一個活在與耶穌和他人的活潑友誼中的生命是何等迷人、美麗。的確,侯士庭博士活出了他一生竭力傳講的信息——建立與耶穌基督的友誼!為此,我們深深為他而感謝天父上帝。最後,我們要特別感謝侯士庭博士的女兒克雷爾·泰勒女士,沒有她在溝通過程中的竭力協助,實在不可能完成下面的採訪。

何: 侯士庭博士,您曾多次訪問香港和臺灣,也在維真教過很多華人學生。您對華人、華人文化和亞洲的華人教會有何印象?

侯士庭博士: 作為外國人,我們對中華文明幾千年的悠久歷史深感敬畏。然而,就文化而言,華人的情感表達能力相對來說不如西方人。很多華人可能很友善,但他們卻往往掩蓋自己的真情實感,以至於表現出來的是城府很深,叫人難以琢磨。我認為,這可能與中國社會的長期動盪有關。幾千年來,各種各樣的戰爭和起義從沒有間斷過,且幾乎是週期性地發生著,而這在上個世紀尤其加劇。持續不斷的戰亂和變革,不僅使中國人民長期處於恐懼中,更是迫使他們為了保全性命而不得不壓抑自己的真情實感。由於從沒有過讓自己表達所有情感的機會,這就不奇怪中國人為什麼在情緒上容易兩極化,不是黑就是白,不是驚恐萬分,就是愛得死去活來。

感謝神!教會是在耶穌基督裡得了釋放的信仰群體。基督讓你得自由,你就真的得了自由。因此,中國基督徒可以自由地表達情感,包括脆弱的情緒,也能夠接受他人的脆弱。這種在中國文化中祖祖輩輩所缺乏的自由和安全感,如今都可以也應當在耶穌基督的教會裡體驗到。

何: 您對中國文化的理解很深刻。沒錯,如今在基督裡,我們可以自由地表達所有的情感。不過,現實中許多中國基督徒對自己內在的感情世界是陌生的,更不用說表達出來了。您覺得這個困境的突破口在哪裡呢?

侯士庭博士: 其實,在這點上中國基督徒和西方基督徒並沒什麼不同。情緒的封閉在當今基督徒中是一個相當普遍的問題,這跟整體的文化有關。今天,人們見面時,通常的問候都是:「你好嗎?」、「我很好!」,根本沒有表達我們當下真實的情感。在這種「語言的曠野」中所培育出來的基督徒,難怪在神面前的敬拜也是冷冰冰的。更糟糕的是,今天我們可能身處於有史以來最危險的文化處境中——一個對歷史絲毫不感興趣的後現代文明。一旦失去對歷史的理解力和欣賞力,人類的記憶就淺薄得像一個碟子,而不是一個滿溢而出的杯子。其結果就是,我們怠惰的大腦導致我們對內置於歷史事件中的邏輯關聯性視而不見。這便是為什麼越來越多人,包括基督徒在內,看不到生命的希望而陷入抑鬱的原因。

此外,我還認為,基督徒情緒上的貧瘠也可能源於我們對感情起源的誤解。其實,所有真情實感都源于清教徒所說的「神之愛的泉源」。正如太陽是光源一樣,神的愛也是我們人類所有情感的源頭。這份神聖之愛便是基督徒經歷的核心焦點。我們生於愛中,因愛而活,正如讚美詩《主愛超越》(“Love Divine, All Loves Excelling”, Charles Wesley 作詞,William H. Draper作曲,1747) 所唱—「神聖主愛,超乎萬愛,天上歡樂降人間」。一旦神的愛成為我們內心主要的情感,它自然會帶出喜樂與平安。因此,如果說十六世紀教會需要宗教改革來更新大家的思想,今天的基督徒則需要更進一步在情感上的改革,即從內心體會神的愛,從而帶來情感上的更新,尤其是由心而發的感激之情。若沒有感恩,根本不可能有真正的敬拜。

何: 感謝您的深入分析。那對您而言,是什麼削弱了當代基督徒文化上的抗衡力,以至於他們和非基督徒一起陷於語言的荒野、對歷史的漠不關心中而難以自拔?

侯士庭博士: 基督教發展史和世界文明發展史是擰在一起,密不可分的。工業革命以來,人類對自己智慧的癡迷一發不可收拾。我們自以為有了聰明的頭腦,就足以對一切瞭若指掌。一旦基督徒也以這種純理性的方法來認識神,神學就變成了抽象的認知,與我們在現實生活中的真實體驗毫不相關。然而,這完全不是使徒們所理解的神學。對使徒保羅和雅各來說,「神學」是一種倫理行為。具體而言,是身為神的先知,如何以正確的方式傳道和敬拜。這是非常實用的,一點也不抽象。可悲的是,在過去的三個世紀裡,「神學」已經徹底淪為「純粹的理論」,我們的信仰由此也誤入歧途。今天的許多基督徒不僅對神的認識停留在理性上,甚至還以理性來主導敬拜,唱讚美詩便演變成了例行公事的表演。那根本就不是敬拜!這就是為什麼基督徒亟需更新我們的心思意念和情感。我們必須儘早恢復「神學」的真正涵義。

何: 我非常同意您的觀點。有些人信主多年,但只在理性上認識神的愛。一段時間後,他們的信心就會越來越軟弱。但令我驚歎的是,您自己不僅是一位「專業學者」,更是深受維真神學院學生尊敬和愛戴的屬靈導師。您能分享一下您是如何成功地避免墮入「理性主義」的呢?

侯士庭博士: 對我而言,關鍵在於不要只關注學術,而是在做學問和建立友誼之間找到平衡。神永遠是我們生命的重心。一旦我們將祂置於生命的首要地位,祂自然會引導我們的心思意念,在我們裡面生發對人的憐憫同情之心。我們人是語言的承載體,可以說,我們的生活就是由各種名詞和動詞組合而成。通常來說,名詞是抽象的概念,但動詞是具體的行為。同樣,基督徒的生活不是靜止的或抽象的,而是活潑生動的。(如在聖誕節,我們慶祝自己的重生;而復活節則意味著我們與基督一起復活,展開新的生命之旅。)也就是說,我們的生命是以積極地活出與耶穌的友誼為標記,首先將眼目定睛在祂身上,然後,從祂那裡領受對他人的愛和憐憫之心。

我留意到牧師們通常不會表達情感,但「牧師」一詞在拉丁語中卻是「父親」的意思,這意味著牧師是眾人的屬靈父親。顯然,作為一個父親,向孩子表達自己的愛是很重要的。我的桌子上有一張我朋友在西藏向僧人傳福音的照片。那群年輕僧侶中的大多數人年幼時就離家,在寺院裡長大。他們從未享受過被父母疼愛的滋味,就像孤兒一樣,也不懂得善待自己。這時,我的朋友出現在他們當中。他以父親般的慈愛愛著他們每一位,日復一日。他們開始接受他的愛,還想更多認識他,明白他如何可以這樣愛他們。後來,這八位西藏僧侶都接受了耶穌的愛,成為祂的朋友。之後,他們也以同樣的方式去幫助關顧他人。這張照片不僅提醒我對他人要有憐憫之心,更要對他們的痛苦感同身受,如父親般陪伴他們經歷水火。即使對於非基督徒,我們也要去體恤他們所面臨的困難,並以同理心來體會他們掙扎中的不易。他們和我們一樣都是人。而我們基督信仰的出發點就是,我們所有人都是按照神的形象創造的,只有愚頑人才會心裡說,「沒有神!」(詩十四1)。一旦我們將彼此視為神的形象,由祂創造,我們自然會意識到自己生命的目的,其實就是善待每一個人。簡而言之,我們一生的主要功課就是建立與耶穌基督的友誼。透過這份親密關係,祂會讓我們的屬靈生活越來越豐盛、滿溢。

何: 建立與耶穌的友誼、復甦我們的情感實在重要。結合您自己的切身體驗,您認為基督徒可以從哪些方面著手,培養和加深我們對神的愛呢?

侯士庭博士: 對於基督徒來說,愛不僅重要,而且至關重要。因此,要與耶穌建立友誼,首先要體驗到神的愛。就好像17世紀的歐洲,一個瘟疫頻發的時代——僅在1640年代,瘟疫就奪去了歐洲三分之二的人口——就是這樣一個看似沒有神的愛的時期,卻發生了西方歷史中對神的情感最激烈的一次更新,產生了基督教歷史上最偉大的敬拜。每個倖存者對神充滿了無比的感激之情——「啊!感謝神,我還活著!」你看,我們對神的愛,並不是教出來的,而是來於對神的愛的親身體驗。

不過,他人對神的炙熱之愛,也可能感染我們,帶給我們情感的更新。如都鐸王朝時期教會曾產生過偉大、富有激情的敬拜,而喬治·赫伯特(George Herbert, 1593-1633)就是其中點燃眾人對神的情感的重要人物之一。他坦誠:「我不是在向你們講道,而是在向你們吟誦一首足以激起你熱情敬拜主的詩歌。」這種感染人心的愛神之情,我們也可以從清教徒的祈禱中感受到。《穿透天堂》(Piercing Heaven,2019),是羅伯特·埃爾默(Robert Elmer)編輯的一本清教徒的祈禱文集,從中你可能會感受到對神最動人心扉的情感表達,而你對神的愛火也會因此而翻騰上升。

然而,聖靈的工作並不受書本的限制;書本只是一種幫助。神可以通過任何方式和管道來激發我們對祂的愛。例如,東正教從未試圖揣摩和明瞭神或祂的作為,而是接受祂就是一個奧秘的存在。東正教徒對神的情感表達是透過聖像體現的。他們的聖像就像聖畫一樣,傳達了整個福音信息,既承認神奧秘之本質,又展現祂在道成肉身的耶穌基督身上的圓滿彰顯,因此,聖像是一個很不錯的默想神的工具。我向不少朋友推薦了一些聖像,他們開始在家裡放置它們,作為靈修的輔助。

(侯士庭博士隨即展示了一個獻以撒的聖像)

侯士庭博士: 這個聖像讓我想起了丹麥偉大哲學家祈克果(Søren Aabye Kierkegaard,1813-1855)對《創世記》二十二章中所記載的這段故事的默想。在祈克果的默想中,神在亞伯拉罕的夢中顯現,指示他:「獻上你的兒子為祭吧!」顯然,這個要求讓亞伯拉罕震驚不已:「什麼?主啊,我不是已經為他行了割禮、獻給你了嗎?這還不夠?你要把他完全奪走嗎?」我們都知道接下來發生的故事:神根本沒有奪走以撒。但當亞伯拉罕憑信心順服時,他就不再是同一個人,而是被更新轉化了。獻以撒的事件證實了神的確是一位充滿愛的神,祂向我們所行的是愛,而不是叫我們絕望的可怕作為。也許我們基督徒需要培育一種新的情感,即審美意義上的情感。這是我們在巴黎,特別是在阿姆斯特丹觀賞清教徒們竭力追求信仰自由時、創作的那些偉大藝術品時會產生的情感。其實,敬拜神本質上就是對聖潔之美的回應,正如讚美詩《以聖潔之美敬拜主》( “Worship the Lord in the Beauty of Holiness”, J. S. B. Monsell作詞, Henry W. Baker作曲,1863) 所表達的。

當然,除了上述方式之外,我們最需要的就是像馬利亞 一樣,坐在耶穌的腳前,凝視祂、尊崇祂,直到整個人都被祂的愛所充滿。也就是說,我們需要做更多默想的操練,而非頻繁的說教和空洞的解經。我們可以效法司布真(Charles Spurgeon, 1834-1892),一次只默想聖經中的一句經文,就像欣賞一顆寶石一樣,從不同的角度來發現它的美麗和豐富。這種默想式的敬拜可以引導我們深入聖經的精意當中。

像所有其他基督徒一樣,我自己特別喜歡默想《詩篇》。這本舊約百姓的祈禱書,將人類的全部情感——恐懼、憤怒、愛、喜樂和平安等表達得淋漓盡致。其中最強烈的情感表達,莫過於《詩篇》第二篇:「外邦為什麼爭鬧?萬民為什麼謀算虛妄的事?」(詩二1;和合本)這是一個列國躁動不安的場景,其歷史背景是大衛建立了一個史無前例的以色列王國,卻夾在亞述帝國和埃及帝國之間,成了一個拉鋸戰區。面對這種不穩定的處境,大衛不僅透過《詩篇》第二篇表達了他自己,也是整個國家的恐懼和不確定感。如果不瞭解詩篇的歷史背景,我們就無法完全理解它們的情感深度。正是這種歷史和情感的理解,使《詩篇》比許多當代所講的道或所唱的詩歌更能帶領人敬拜神。尤其唱讚美詩時,我們常常過於專注在唱的上面,而未能完全吸收歌詞。因此,我建議大家在一周內花時間默想主日唱的讚美詩。當我們在獨處中閱讀詩篇和讚美詩,我們就不再因歌唱而分心,而是可以默想歌詞,從中品味到詩歌創作者們情感的精髓,我們心中的喜樂和敬拜之情也就油然而生。

例如,當我默想《詩篇》二十三篇「我雖然行過死蔭的幽谷」這節經文時,就不由聯想起使徒保羅的話:「死啊,你得勝的權勢在哪裡?死啊,你的毒鈎在哪裡?」(林前十五55;和合本)到默想結束時,我會更進一步說:「死亡其實是引導我進入永恆崇拜中、實現我生命的終極意義的好朋友。」因為當我們去世時,神將會以平安與慈愛迎接我們進入祂的殿中,全心充滿喜樂地敬拜祂,直到永遠。

何: 感謝您為我們提供了所有這些具體的指導,幫助我們加深對神的愛。除了這些個人的屬靈操練之外,教會作為信仰群體可以怎樣幫助大家更新情感呢?

侯士庭博士: 在教會內營造一種家庭的氛圍,讓個人可以自由表達自己,這一點至關重要。因為治理的需要, 教會免不了要建立體制,但久而久之,體制會滋生令人窒息的官僚主義,這使得教會缺乏人情味。我們真正需要的是在神和彼此面前「做自己」的自由。切記耶穌稱我們為朋友,我們與祂的關係以及我們彼此的關係應該體現出友誼的本質。這讓我想起那首美麗的讚美詩《耶穌恩友》(Joseph M. Scriven作詞,Charles Crozat Converse作曲,1855):「耶穌是我親愛朋友,背負我罪擔我憂!」

這些年,一場新的「讓教會成為教會」(Being Church)的運動正在悄然興起,其願景是將教會從僵硬的體制架構中釋放出來,成為幸福自由的「家庭」。所謂「讓教會成為教會」,強調活出敬拜,而不是將敬拜當作表演,就如真正的先知或傳道人,就是那些活出他們所宣講信息的人。神不僅是應許救恩,更是透過祂的兒子成就了祂的這個應許。耶穌將這份神聖之愛活了出來,而不是僅僅簡單地宣揚它。因此,教會非常需要復興,整個信仰群體要在生活中落實這份愛。

何: 感謝您介紹「讓教會成為教會」(Being Church) 的運動,和「做教會」(Doing Church)不同。「讓教會成為教會」強調信徒與神、與人之間愛的關係,而「做教會」的焦點則放在活動和事工上面,可能會忽略了這種關係。可是,要從多年以活動為導向的習慣,轉化為以關係為導向,並非易事,我們可能需要很長時間去思考和消化。最後,您對目前遭受嚴厲打壓的中國教會有什麼鼓勵的話嗎?

侯士庭博士: 他們當下所受的打壓,其實很可能使他們得以經歷自由。即便處境看似日益惡化,但我們在基督裡是自由的,而聖靈也給我們能力活出這份自由。為此,我們必須首先鼓勵自己每天為基督而活。作為基督徒,無論是否傳道人,我們都需要重新發現主的喜樂確實是我們的力量。這種喜樂並不取決於環境,而是取決於我們與神的關係。因此,對中國教會的弟兄姐妹們,我鼓勵你們所有人專注於培養與耶穌的個人關係,讓祂的愛全方位地更新你的生活和服事。我們基督信仰的最終目標不是擁有完美無瑕的神學、或一絲不苟地履行宗教職責,而是與耶穌成為親密之友,並通過活出祂的愛而讓眾人都認識祂。

侯士庭博士于1922年11月出生於英國蘇格蘭愛丁堡。1950年,他在牛津大學獲得地理學博士學位,後來在該校擔任地理學講師。1970年,他與妻子和四個孩子移民到加拿大,成為溫哥華維真神學院的創始人之一,擔任第一任校長、靈修神學教授。他還是位於美國華盛頓特區的魯益師研究所(C. S. Lewis Institute)的聯合創始人之一。他是一位多產的作家、編輯 、基督教學者,在全球範圍內受到尊敬,是教育和平信徒裝備的領袖。他的主要研究興趣包括基督教經典、歷史神學和基督教靈修傳統。 侯士庭出版了許多書籍和文章,譯成中文的書籍包括:《靈修神學發展史》(中福,1995)、《轉化生命的友誼》(上海三聯書店,2015)、《美好品格的塑造》(上海三聯書店,2015)、《幸福真諦》(上海三聯書店,2015)、《心靈渴望》(上海三聯書店,2016)、《喜樂流放者》(上海三聯書店,2019)、《師徒之道》(上海三聯書店,2020)。 ↩︎

侯士庭主要著作